※いつでも無料体験受けつけています。⇒ 無料体験お申し込み

研究室概要

田原真人研究室は、ゼミ生一人ひとりが当事者として関わっているテーマについて、構造的な課題を明らかにし、未来を創造するために、模索し、研究し、実践し、社会に提案していく独立系研究者ネットワークという新しい研究室の形です。

参加資格:社会に対して変化を起こしていこうという意欲を持っていることです。逆に言えば、それ以外にはありません。年齢や学歴などは、一切、関係ありません。

研究テーマが見つかっていない人は、「模索期間」を聴講生として参加することが可能です。聴講生は、ゼミ生の半額の受講料で参加できます。また、学生も、一般ゼミ生の半額で受講可能です。

卒業資格:自分が当事者として研究したテーマを1冊の本にまとめて出版したら卒業です。「名刺代わりの1冊」を持ち、田原研を卒業し、思い描いた未来を実際に創造するために行動してください。田原研関係者のネットワークがその活動を応援していきます。

学習メソッド:生成AIの登場によって可能になった新しい学習メソッドを「AI学習リタラシー」として共有します。一人ひとりが独立系研究者として生成AIを活用して自分のテーマの専門書を読んで血肉にしていき、その知見をゼミで相互シェアしていきます。独立系研究者ネットワークという未来の研究室の在り方を予感し、いっしょに限界突破していきます。

活動内容:

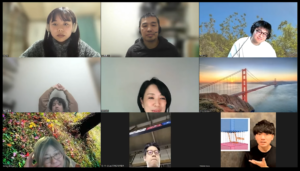

1)オンラインゼミ:火曜日の20ー22時、木曜日のAM10ー12時にゼミを行っています。田原研究室の日常の活動の中心です。どちらか一方に参加してください。ゼミは録画しますので、毎回、出られなくても大丈夫です。ゼミでは、2名のゼミ生が研究発表を行います。ゼミ生の発表がないときは、田原が研究発表を行います。研究発表に対して、参加者が感想、コメント、質問などを行います。20分発表、20分ディスカッションというイメージです。ゼミの録画や、ゼミ生の研究ノートなどは、Discordで共有されています。

オンラインゼミの様子

田原研究室のDiscord

2)蜃気楼大学への参加:2月(八王子の大学セミナーハウス)と、9月(京都)で行われる蜃気楼大学へコアチームの1つとして参加します。研究の進捗状況によって、講義者として参加、未来フェスでの発表、ブース出展などを行います。

3)参加型出版への取り組み:コミュニティ型雑誌『イコール』へ原稿執筆者として関わっていきます。また、田原研究室の卒業課題である書籍の執筆&出版、参加型キャンペーンの実践をしていきます。田原研究室メンバーによる論文集の出版も模索します。

参加メンバーとその研究分野

2024年3月現在のメンバーと研究テーマの一部をご紹介します。

・田原真人(社会変革ファシリテーター):参加型社会の構造と、社会変容プロセスの研究

・森上博司(共創空間デザイナー):拡大再生産を追い求め続けたコンサル業界の終焉と 次の未来に新たな共創空間を生み出すプレイフルな職場環境デザインの研究

・前川珠子(働く出版企画、前過労死等防止対策推進協議会委員):「働く生きる」聞き取り調査から探る、AI時代の新しい個と社会ビジョン

・山口千咲:熟議型民主主義を社会実装するための研究。くじ引きで作るミニ・パブリックスでの熟議を「気候市民会議」を例に。

・成田有子(臨床心理士・公認心理師):宇宙的営業ー機械論的な世界観の中での営業から生命論的・宇宙論的なそれに移行するプロセスとは

・梅田雄基(受験マネジメントスクールBiden代表):当事者である生徒を常に中心とし、その生徒の思いや問題意識を起点にした上で、多様な社会への参加を経験しながら、その生徒の個性と幸せを育んでいく教育技法の研究と開発

・山口紗矢佳(コミュニティ・フィールドワーカー)ナラティブ・アプローチによるソトヨメ研究~地方移住・三世代同居・地域コミュニティ~

・黒尾信:参加型社会に向けた公教育の移行モデルの研究

・菅 恒弘:主体的な社会参加につながる新しい社会教育に関する研究

・武藤優里菜: ミッフィー・編み物・キリスト教を融合しどのように平和な世界を築くのか

田原研究室へのお申し込み

お申し込み時に、簡単な研究計画を提出してください。

参加費 月額11,000円(税込)

※学生や学生に準じる若者と聴講生は半額。聴講生からゼミ生への移行も可能です。

※金銭的事情で学べない方は、研究室運営の仕事を手伝ってもらうことで減額措置をしますので、個別にご相談ください。